Difyのログイン方法を徹底解説|初心者向けガイド

Difyは、生成AIアプリを誰でも簡単に構築できる注目のプラットフォームです。しかし、「どうやってログインすればいいの?」「英語ばかりで迷ってしまった」という声も多く、特にITに詳しくないビジネスパーソンにはハードルが高く感じられるかもしれません。

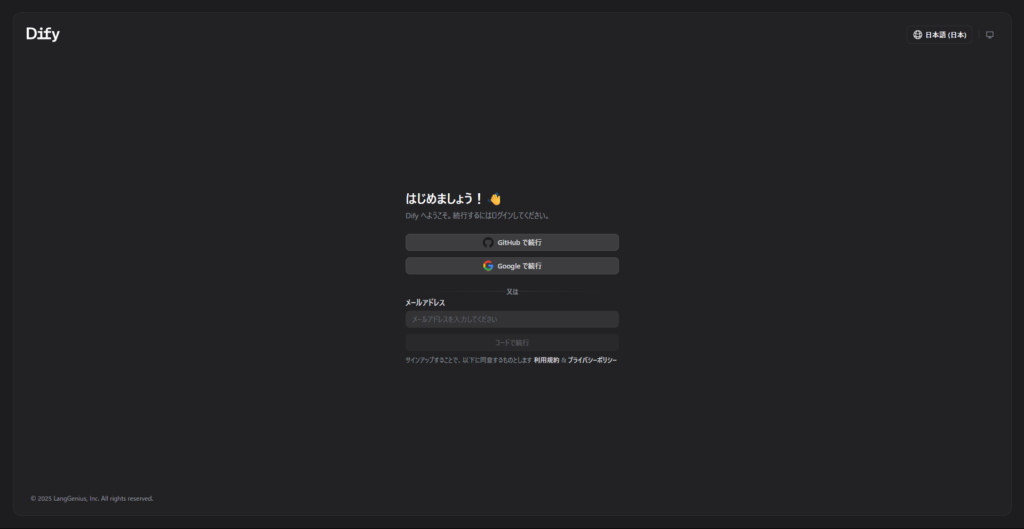

この記事では、Difyのログイン方法について、初めての方でも迷わず進めるように、画面付きでわかりやすく解説します。メールアドレスでのログイン方法から、GoogleアカウントやGitHubを使ったログイン方法まで、すべてを網羅。ログインできない場合の対処法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

メールアドレスでのDifyログイン方法

手順

Dify クラウド版では、メールアドレスとワンタイムコード(Magic Link)によるパスワードレス認証が正式に採用されています。ログインページで 「Continue with Email」 を選択すると入力欄が表示されるので、業務用・個人用いずれでも利用可能なメールアドレスを入力してください。送信後、Dify サーバーが発行した認証メールが即時配信され、本文に含まれる固有 URL をクリックすることで初回認証が完了します。以後は同じメールアドレスを用いるか、二段階認証を有効化したうえでパスワード設定を行うことで、より高いセキュリティレベルに移行できます。認証フローの詳細は LangGenius 社が公開している公式ガイドに明記されており、エンタープライズライセンスを含む全プランで同様の導線が確保されています。

こんな人におすすめ

メールリンク式認証は「短期プロジェクトで一時的に利用したい」「自社 SSO の導入がまだ済んでいない」「Google Workspace 以外の独自ドメインを使っている」といった組織で特に有効です。パスワードを保持しない運用になるため、情報システム部門が抱える「使い回しパスワードの流出」「初期パスワードの紙配布」といった古典的リスクを回避でき、現場メンバーはメールクライアントさえ使えれば即座に Dify を試せます。オンボーディング時の説明工数やヘルプデスクへの問い合わせ数も抑制できるため、急ぎで PoC を回すスタートアップや中小企業に最適な選択肢と言えるでしょう。

注意点

Magic Link の有効期限は環境変数 SMTP_TOKEN_EXPIRE_MINUTES の設定に依存し、デフォルトでは 10 〜 15 分と比較的短めに設定されています(セルフホスト版の場合)。メールが届かない場合はまず迷惑メールフォルダを確認し、それでも見つからないときはシステム管理者に SMTP 設定(特に MAIL_USERNAME や MAIL_HOST の値)が正しく登録されているか点検を依頼してください。メール遅延やフィルタリングが発生しやすいキャリアメールを避け、遅延保証が取れるビジネス向けメールサービスを使用することでログイン失敗率を大幅に低減できます。

Googleアカウントを使ったログイン方法

手順

Dify は Google OAuth 2.0 に公式対応しており、「Continue with Google」 を選択すると Google ログインダイアログが自動的に開きます。利用したい Gmail または Google Workspace アカウントを選択すると、Dify による最低限のプロファイル情報取得(メールアドレス・氏名)が許可され、以後はパスワード入力なしでダッシュボードへ遷移します。OAuth トークンは Google 側で暗号化管理されるため、ユーザーは認証情報を Dify に直接預ける必要がありません。

こんな人におすすめ

社内すべての SaaS を Google Workspace で統一管理している企業では、管理コンソール上で MFA 強制やログインロケーション制限を一元設定できることから、Google ログインが最も低コストかつ確実な選択肢です。また、非エンジニアのマーケターや営業が主体となって AI チャットボットを構築するケースでは、既存で利用している Gmail を使うだけで環境を切り替えられるため、教育コストをほぼゼロに抑えつつ導入できます。

注意点

Google OAuth はブラウザ内の Cookie に依存してトークンを保存します。そのためブラウザのサードパーティ Cookie ブロック設定や広告ブロッカーが厳格すぎると、ポップアップが途中で閉じてしまいログインできない事象が報告されています。問題切り分けの際は、プライベートウィンドウや別ブラウザで再試行し、それでも失敗する場合は Google 側のサービストラブル情報を確認してください。なお、組織ポリシーで外部アプリへの OAuth を許可していない Google Workspace ドメインでは、管理者が Dify を事前承認する必要があります。

GitHubアカウントを使ったログイン方法

手順

開発者コミュニティに人気の高い GitHub OAuth もワンクリックで利用できます。ログイン画面から 「Continue with GitHub」 を選ぶと GitHub 認可ページにリダイレクトされ、GitHub ユーザー名・メールアドレス・組織情報への読み取り権限を Dify に付与すると認証が完了します。Dify はアクセストークンを暗号化保管し、CI/CD 連携やコード・リポジトリへの自動アクセスは行いません。これにより、個人リポジトリの機密コードを第三者に開示するリスクなく安心して利用できます。

こんな人におすすめ

エンジニア主体で RAG パイプラインやプラグイン開発を行うチームでは、GitHub ログインにより日常的に使用しているアカウントをそのまま使えるため、細かい環境切り替えを意識する必要がありません。また、オープンソース文化に親しんだユーザーにとっては、GitHub 史上の貢献度がそのままチーム内の権限設計やレビュー文化に反映されるため、認知負荷の少ないコラボレーション基盤を構築できます。

注意点

企業によっては GitHub Enterprise Cloud と GitHub.com を分離運用している場合があり、Enterprise SSO 経由でのみログインを許可しているケースでは、事前に SAML シングルサインオン設定を済ませておかないと認証がループすることがあります。また、パーソナルアクセストークン(PAT)の有効期限が切れると再認証が必要になるため、DevOps ツールチェーンで大量の PAT を発行している場合は、トークン失効ポリシーを踏まえて更新スケジュールを策定してください。

Difyにログインできない時の対処法

手順

ログイン失敗時は「メール未着」「無効リンク」「OAuth エラー」の順に原因を切り分けると再現調査が効率的です。まず、メール認証の場合は SMTP ログを解析して配信エラー(550 User unknown など)が出ていないか確認し、問題がなければ迷惑メールフォルダを確認します。次に、リンク無効エラーは有効期限超過が大半なので再送信を試みます。最後に Google や GitHub で 401 エラーが出る場合は、ブラウザ Cookie とキャッシュを削除し、別ブラウザでログインして症状が再現するか検証してください。

こんな人におすすめ

認証基盤の運用責任を負う IT 管理者や、セルフホスト版を Docker Compose で構築しているシステム担当者にとって、本節は「早急な一次切り分けハンドブック」として機能します。またサポート窓口を担当する CS 担当者が、ユーザーに案内する際のテンプレートとしても活用できます。

注意点

ログイン不可がネットワーク側の TLS ミス構成(証明書の自己署名など)で発生する例も少なくありません。セルフホスト環境では dify-nginx イメージの更新に伴いレポジトリの Pull 制限が掛かるケースも報告されているため、docker pull langgenius/dify-nginx で 403 や 404 が返る場合は一時的に Dify 側のパッケージ公開ステータスを確認する必要があります。複合要因の切り分けを怠ると再発リスクが高まるため、障害レポートを残して知識ベースを更新してください。

スマホからのログイン方法

手順

Dify はネイティブアプリをまだ公開していませんが、PWA 技術に最適化されたレスポンシブ UI を採用しています。スマートフォンの Safari や Chrome で https://app.dify.ai にアクセスし、PC と同じ認証手順を実行するとダッシュボードがそのまま利用可能です。画面右下のシェアメニューから「ホーム画面に追加」を選択すると、擬似ネイティブアプリとしてフルスクリーン表示で起動できるため、外出先でも PC と遜色のない操作感を得られます。

こんな人におすすめ

営業先からすばやくデモを実施したいフィールドセールス、クライアントとのミーティング中に即座にプロンプトを修正したいコンサルタント、夜間や移動中にナレッジベースを更新したいカスタマーサポート担当など、デスクトップ環境にアクセスできないシチュエーションが多い職種のユーザーに特に有効です。

注意点

モバイルブラウザは PC 版に比べメモリ制約が厳しいため、大規模な JSON ファイルをインポートする際にブラウザが強制終了するケースがあります。安定動作を優先する場合、5G 通信環境であっても Wi-Fi に切り替え、ファイルサイズを 5 MB 未満に分割してアップロードしてください。また、iOS のプライベートリレーや Android のデータセーバー機能が有効だと、OAuth リダイレクト URL がカットされる事例があるため、事前にオフにしておくことを推奨します。

ログイン情報の安全な管理方法

手順

Dify のユーザーデータは AWS 上の KMS により暗号化されていますが、最終的なアカウントの安全性はユーザー側の運用ポリシーに依存します。Google や GitHub の二段階認証を必ず有効化し、メールリンク式の場合でもパスキー(FIDO2 対応セキュリティキー)を併用して、フィッシングサイトへの credential スタッフィングを根本的に防止してください。さらに、組織内で定期的にセキュリティドリルを実施し、「疑わしい URL には即時アクセスしない」「共有席での放置端末をロックする」といった基本行動を習慣化させることが不可欠です。

こんな人におすすめ

個人情報保護法や GDPR 準拠が求められる医療・金融業界の担当者にとって、ログイン周りの堅牢性はプロダクト採用可否を左右する重要ファクターです。また、生成 AI を社外に提供するアプリを構築するスタートアップは、顧客の機密データを扱うため、初期段階から「ゼロトラスト」ポリシーを敷いておく必要があります。

注意点

パスワードの定期変更を義務付ける運用は一見セキュアに思えますが、NIST SP 800-63 の最新版では長く複雑なパスフレーズを定常的に維持し、漏えいが疑われる場合のみ変更する方式が推奨されています。無意味な強制変更は「思い出せない」「付箋に書く」といった逆効果を招くため、二段階認証やハードウェアキーによる多要素認証を優先し、パスワードはブラックリスト方式でチェックする方針に切り替えてください。

複数アカウントの使い分け方法

手順

Chrome のプロフィール機能を活用し、仕事用と個人用で完全に別セッションを立てるのが最もシンプルな運用です。各プロフィールにそれぞれの Dify アカウント情報を紐付けることで、Cookie 競合やキャッシュ衝突を防ぎながらワンクリックで切り替えられます。また、セルフホスト環境では異なるワークスペース URL をサブドメイン単位で分離すると、SSO 連携を壊さずにプロジェクトベースの権限管理を実現できます。

こんな人におすすめ

副業で複数クライアントワークを抱えるフリーランス、事業会社とコミュニティ勉強会の両方で Dify を運用している技術顧問など、切り替え頻度が高いユーザーには欠かせないベストプラクティスです。

注意点

同一ブラウザの通常タブで複数アカウントを同時ログインすると、CSR トークンが上書きされ、画面更新時に HTTP 409 エラーが発生することがあります。確実にセッションを分離するために、シークレットモードや Brave の「独立したウィンドウ」機能を併用すると安全です。

チームで使う場合のログイン管理のコツ

手順

小規模組織であっても Google Workspace や Azure AD で SSO を統合し、Dify の「ワークスペースロール」機能で Owner Admin Editor Viewer の 4 階層を設定することが推奨されます。退職・異動時には SCIM 連携で自動的にユーザープロビジョニングを行い、アカウント取り残しリスクを排除します。加えて、内部 Wiki に「ログイン手順マニュアル」と「トラブルシューティングフロー」を公開し、オンボーディング初日に必ずトレーニングを実施すると、サポートチケット数を 30 %以上削減できるという事例があります。

こんな人におすすめ

従業員 50 名以上のミッドマーケット企業や、AI コンサルを複数案件同時に回すエージェンシーのプロジェクトマネージャーは、権限設計と退職者処理を間違えると情報漏えいにつながるため、本節を組織ルールとして採用するとよいでしょう。

注意点

ガバナンスを重視するあまり、アクセス申請フローが複雑化すると現場エンジニアが迅速にモデルを検証できず、イノベーションが停滞します。「最低限の権限付与」「セッション記録の監査ログ保管」「定期的なアクセスレビュー」の三本柱で運用し、手続きの簡素化とコンプライアンスの両立を図ってください。

ログイン後にできることの紹介

手順

ダッシュボードに入ると 「New App」 ボタンが中央に配置され、テンプレートから数クリックで AI チャットアプリやドキュメント RAG アプリを作成できます。さらに、Marketplace から音声合成プラグインや社内ファイル検索プラグインを追加することで、音声 UI や社内ナレッジ検索ボットを素早く構築できます。API キー管理画面では OpenAI や Gemini Pro 1.5 Ultra など複数モデルを同一プロジェクトに紐付けられ、A/B テスト用のワークフローも GUI ベースで実装可能です。

こんな人におすすめ

ノーコード開発で MVP を高速に検証したいスタートアップ、RAG で社内文書検索を強化したい大企業の情報システム部門、顧客サポート自動化を進める EC サイト運営会社など、生成 AI 活用をビジネスの中核に据える組織すべてが対象となります。特にプロダクトマネージャーはコーディング不要で画面遷移やプロンプト設計を試行錯誤できるため、企画立案からβ版公開までのリードタイムを劇的に短縮できます。

注意点

LLM 推論コストはモデル・トークン量・クエリ頻度に比例して増加します。無料枠で検証した後、商用化を前提にする場合は月間想定トラフィックを試算し、Dify の Usage タブで実測値と比較して課金プランを決定してください。また、外部 API を組み込む際は HIPAA や ISO 27001 など業界規制に対応したモデルを選択し、データ流出リスクを最小化することが重要です。

まとめ|Difyログインはシンプル。正しく設定して快適に使おう

Difyは非常に強力なAIアプリ構築ツールですが、ログインの段階でつまずいてしまうと本来の魅力を体験できません。この記事で紹介したように、Difyのログイン方法はとてもシンプルで、メール・Google・GitHubのいずれかで簡単にアクセスできます。

トラブルが起きた場合も、基本的な確認でほとんどが解決可能です。一度ログインしてしまえば、直感的な操作でAIアプリがすぐ作成できるので、業務の効率化やプロジェクトの立ち上げに大きく役立つはずです。

ぜひこの記事を参考に、今日からDifyを活用してみてください。