AIエージェントとAIアシスタントの違いとは?初心者向けにわかりやすく解説

「ChatGPTを使っているけれど、結局こちらが細かく指示しないと動いてくれない」

「AIに仕事を任せたいのに、チャットのやり取りだけで疲れてしまう」

もしあなたがそう感じているなら、それはあなたが求めているのが「AIアシスタント」ではなく、「AIエージェント」だからかもしれません。

2025年、AI業界のトレンドは「対話(Chat)」から「自律(Agent)」へと劇的にシフトしています。これまでのAIは、人間が手取り足取り指示を出す必要がありましたが、これからのAIは「ゴール(目的)」さえ伝えれば、あとは勝手に考えて動いてくれる存在へと進化しました。

この違いを理解しているかどうかで、あなたの業務効率化のレベルは「2倍」になるか「100倍」になるかほどの差がつきます。

本記事では、混同されがちな「AIアシスタント」と「AIエージェント」の決定的な違いを、専門用語を使わずに解説し、明日からAIエージェントをビジネスに導入するためのヒントをお伝えします。

1. 決定的な違いは「指示待ち」か「自走」か

両者の違いを一言で表すなら、「コパイロット(副操縦士)」と「オートパイロット(自動操縦)」の違いです。

① AIアシスタント(Copilot):指示待ちの優秀な秘書

- 仕組み: ユーザーが「プロンプト(命令)」を入力すると、それに対して応答します。

- 役割: 人間の作業を「補助」する。

- 例: ChatGPT、Siri、Microsoft Copilot。

- 特徴: 「メールの下書きを書いて」と言えば書きますが、送信ボタンを押すのは人間です。「旅行のプランを立てて」と言えば提案しますが、予約するのは人間です。あくまで主導権は人間にあります。

② AIエージェント(Agent):自走するプロジェクトマネージャー

- 仕組み: ユーザーが「ゴール(目標)」を設定すると、達成までの手順を自分で計画し、ツールを使って実行します。

- 役割: 人間の業務を「代行」する。

- 例: AutoGPT、BabyAGI、またはカスタム構築された自律型ボット。

- 特徴: 「来週の大阪出張の手配をして」と言うだけで、フライトの空席を検索し、ホテルを比較し、予算内で予約を完了させ、カレンダーに登録するところまでを独断で行います。

2. 【比較表】アシスタント vs エージェント 機能と役割

より具体的な違いを理解するために、比較表を作成しました。

| 比較項目 | AIアシスタント (Assistant) | AIエージェント (Agent) |

| 主導権 | 人間 (Human-in-the-loop) | AI (Human-on-the-loop) |

| 起動のきっかけ | 毎回、人間が指示を出す | ゴール設定のみ (あとは自動) |

| 行動範囲 | 画面内での「回答」のみ | 外部ツールを使った「実行」まで |

| 記憶 | 会話が終わるとリセットされがち | 長期記憶を持ち、過去の文脈を維持 |

| 人間との関係 | 道具 (Tool) | 部下 (Partner) |

| 今の主流ツール | ChatGPT, Claude, Gemini | Dify, CrewAI, 特化型SaaS |

3. 具体例で見る「仕事の任せ方」の変化

この進化によって、私たちの仕事はどう変わるのでしょうか? 具体的な業務シーンでシミュレーションしてみましょう。

【シーン:競合他社の調査レポート作成】

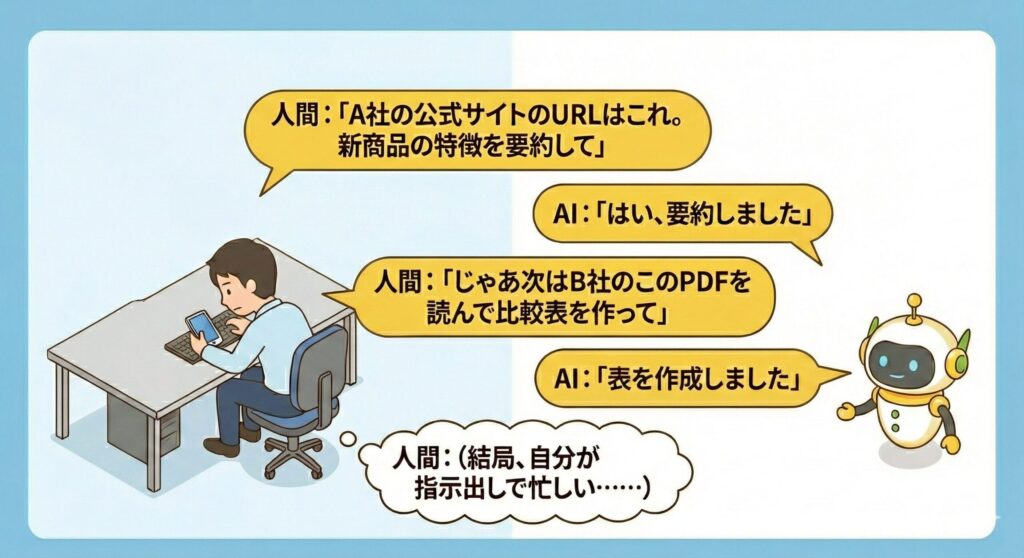

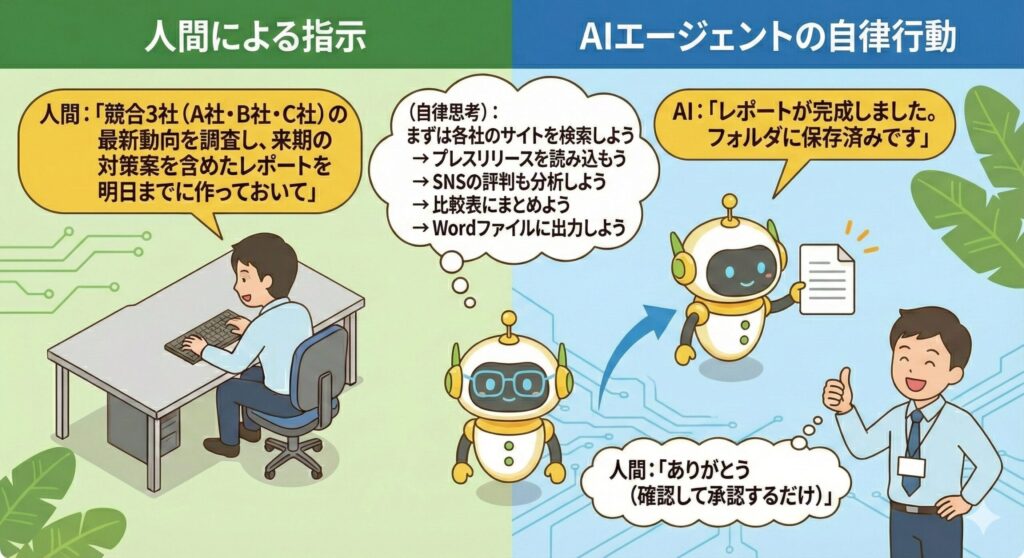

AIアシスタントを使う場合(これまで)

AIエージェントを使う場合(これから)

このように、プロセスを細かく指示する手間がなくなり、人間は「ゴールの設定」と「成果物の評価」という管理職的な業務に専念できるようになります。

4. AIエージェント時代に求められる「ノーコード」の重要性

「AIエージェントが凄いのは分かったが、どうやって導入すればいいのか?」

実は、汎用的なAIエージェント(何でもできる執事)の実用化はまだ発展途上です。ビジネスで成果を出すには、特定の業務に特化した「専用エージェント」を作るのが近道です。

ここで活躍するのが「ノーコード開発」です。

「Dify」や「Make」といった最新のノーコードツールを使えば、プログラミングができなくても、「経費精算エージェント」や「カスタマーサポートエージェント」を自社で作ることができます。

「このメールが来たら、内容を判断して、Slackに通知し、Notionに保存する」といった一連の自律動作を、ブロックを組み立てるように設計できるのです。

AIエージェント導入の注意点:暴走を防ぐには?

AIエージェントは強力ですが、勝手に動くがゆえのリスクもあります。

勝手に誤ったメールを送信したり、予算を使いすぎたりしないよう、「Human-in-the-loop(人間が承認するプロセス)」を必ず組み込むことが重要です。

「最後のアクション(送信・決済など)の前には必ず人間に確認を求める」というルールを設計に盛り込むことで、リスクを制御しながら自動化の恩恵を受けることができます。

まとめ:あなたは「指示する人」か、「任せる人」か

AIアシスタントは「個人の作業」を楽にしてくれましたが、AIエージェントは「組織のワークフロー」そのものを変革します。

これからのビジネスパーソンに求められるのは、自分で手を動かすスキルではなく、優秀なAIエージェントたちを指揮し、チームとして成果を出す「AIマネジメント力」です。

「自社の業務をAIエージェントに任せられるか診断したい」

「Difyなどのノーコードツールを使って、自律型AIを開発してみたい」

そうお考えの方は、ぜひノーコード総合研究所にご相談ください。

私たちは、単なるチャットボット導入に留まらず、貴社の業務フローを根本から自動化する「カスタムAIエージェント」の設計・開発を支援しています。

指示待ちのAIではなく、自ら動く「最高の部下」を、私たちと一緒に作り上げましょう。