【2025年最新版】MVP開発のメリットとは?最速で市場を制する戦略的アプローチ

はじめに

新規事業やスタートアップにおいて、いかに早く市場へ参入し、ユーザーの反応を得られるかは成否を分ける重大な要素です。そこで注目されているのが「MVP開発(Minimum Viable Product)」という開発手法です。MVP開発とは、必要最小限の機能だけを持つ製品を最短で構築し、実際の市場でテストを重ねながら改善していくアプローチです。

この手法は、コスト削減、開発期間の短縮、ユーザーフィードバックの迅速な取得といった様々なメリットがあり、特に不確実性の高い新規事業フェーズにおいて強力な武器となります。本記事では、MVP開発の具体的なメリットに焦点を当て、従来の開発との違いや活用事例も交えて詳しく解説します。

メリット1:最速で市場に出せるスピード感

MVP開発の最大の特徴は、最小限の機能に絞って開発するため、短期間でリリースが可能な点です。従来のフルスペック開発では、完成までに数ヶ月から数年かかることもありますが、MVPでは数週間〜数ヶ月でリリースが可能です。このスピードは市場への迅速なアプローチを可能にし、競合よりも早く顧客の反応を得ることができます。

また、開発チームやプロジェクトマネージャーにとっても進行状況が見えやすく、無駄な機能追加や設計変更が発生しにくくなるというメリットもあります。特にプロダクトマーケットフィット(PMF)を目指す段階では、スピード重視のMVP開発が圧倒的に有利です。

メリット2:開発コストを最小限に抑えられる

MVPは「最低限必要な機能」だけにフォーカスするため、初期段階での開発費用を大幅に削減できます。フルスペックで開発する場合に比べて、工数が少なく済むため、エンジニアやデザイナーにかかる人件費、インフラコスト、外注費などの予算も抑えることができます。

たとえば、以下のようにMVP開発と従来開発のコスト感を比較するとその差は明白です。

| 開発内容 | MVP開発 | フルスペック開発 |

|---|---|---|

| 開発期間 | 1〜3ヶ月 | 6ヶ月〜1年 |

| 開発費用 | 50〜200万円 | 500〜2000万円 |

| 機能数 | 必要最低限 | 想定機能すべて |

| フィードバック | リリース後すぐ | リリースまで得られない |

このように、無駄な投資を防ぎ、リスクを抑えて進められる点が、MVP開発の大きな魅力です。

メリット3:顧客ニーズを早期に把握できる

MVP開発では、実際の顧客に早期にサービスを届け、リアルなフィードバックを得ることが可能です。これにより、開発者の仮説に基づいた製品設計ではなく、ユーザーのニーズを反映した形で改善を繰り返すことができます。

このサイクルにより、PMF(プロダクトマーケットフィット)達成までのスピードが格段に上がります。また、ユーザーインタビューや分析ツールを活用することで、どの機能が使われているのか、どのような課題を抱えているのかを定量的に把握できるため、的確な意思決定が可能になります。

メリット4:リスクを最小限に抑える

大規模な投資をしてから市場に出す従来のアプローチでは、「開発が終わったが誰にも使われなかった」というリスクが常につきまといます。一方でMVP開発では、小さく始めて反応を見ながら改善していくため、大きな損失を防ぐことができます。

特にスタートアップや資金調達前のフェーズでは、限られたリソースをいかに効率的に使うかが問われます。MVPによって、リスクを分散しながら実証実験ができるという点は、経営層や投資家にとっても安心材料となります。

メリット5:チームの学習速度が上がる

MVP開発は「試して→学んで→改善する」というループを早く回すことが可能です。この繰り返しにより、開発チーム全体の学習速度が飛躍的に向上し、次に何をすべきかが明確になります。

また、失敗のコストが小さいため、チーム内でのトライ&エラーが活性化し、柔軟な発想や提案も出やすくなります。この文化は、変化の激しいSaaSやWebサービス業界において非常に重要なアセットとなります。

メリット6:ステークホルダーとの合意形成が容易に

MVPのように小さなスコープで進める開発では、社内の意思決定者や投資家、パートナーなどのステークホルダーからの理解や支援を得やすい傾向にあります。なぜなら、予算規模が小さく、失敗してもリスクが限定的であるため、承認を得るハードルが低くなるからです。

また、実際に動くプロダクトを見せながら説明ができるため、抽象的な資料よりも説得力があり、社内の巻き込みにも有効です。これにより、開発プロセスを円滑に進めることができます。

メリット7:投資家や関係者にアピールしやすい

投資家やVCに対して、単なる企画書よりも「すでに動くプロダクトがある」「実際のユーザーの反応が取れている」という実績は強い説得材料になります。MVPをリリースし、KPIやユーザーデータを基に説明できれば、投資判断の材料として非常に有効です。

また、初期のMVPで市場の反応がよければ、次のフェーズへの資金調達も有利に働きます。こうした事実ベースのプレゼンテーションは、特にシード〜シリーズA段階のスタートアップにおいて重要です。

メリット8:柔軟なピボットが可能になる

MVP開発では、軌道修正やピボットがしやすいというメリットもあります。市場の反応やユーザーの行動データから、「この方向性ではなく別のニーズに応えるべきだ」という判断を早い段階で行うことができます。

フル開発後に方向性を変えるのは非常にコストがかかりますが、MVPならば投資額が小さいため方向転換がしやすくなります。この柔軟性があることで、より長期的な成長を見込んだプロダクト設計が可能になります。

メリット9:ノーコードツールとの相性が抜群

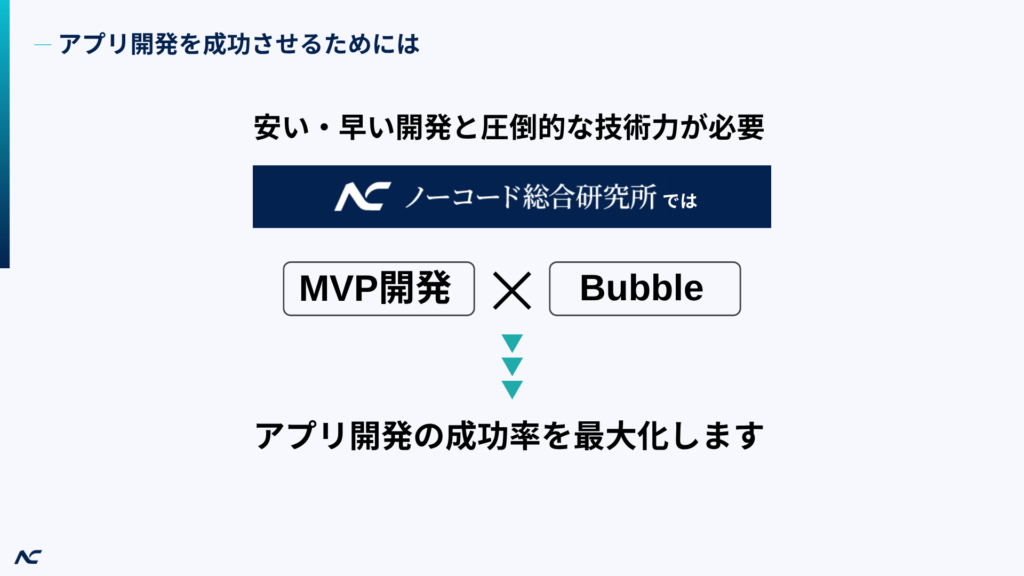

最近ではBubbleやFlutterFlowといったノーコード/ローコードツールの進化により、MVP開発のコストとスピードはさらに改善されました。プログラミング知識がなくてもプロダクトを形にできるため、非エンジニアでもプロダクトオーナーとして主体的に関与できるのです。

これにより、プロダクトの立ち上げが劇的に効率化され、MVPの思想と非常に親和性が高い環境が整いつつあります。小規模なチームでも高品質なMVPが作れるようになったことで、MVP開発はますますスタンダードな手法となりつつあります。

まとめ

MVP開発は、スピード・コスト・リスク管理のいずれの観点においても非常に有効なアプローチです。特に以下のような点がメリットとして挙げられます。

- 最小限のリソースで市場に出られる

- ユーザーフィードバックを早期に得られる

- 開発リスク・投資リスクが大幅に下がる

- 学習速度と改善サイクルが加速する

- ステークホルダーへの説明・合意がしやすい

これから新たなサービスを立ち上げようと考えている企業や個人にとって、MVP開発は最も合理的かつ成功確率を高める戦略と言えるでしょう。まずは小さく始めて、実際の市場と対話しながら育てていく。その第一歩が、MVPなのです。